Analog Disc

Top > discography > 1970-1972 > HAWKWIND

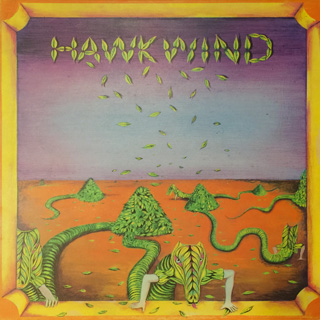

Liberty / LBS 83348 (1970)

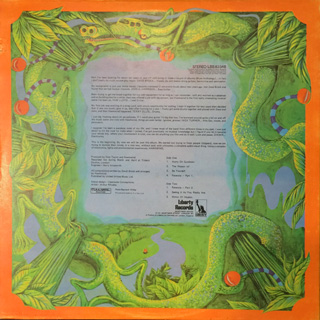

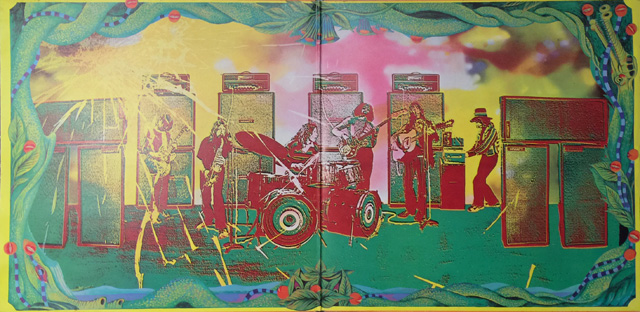

見開きジャケです。裏ジャケにはダグスミスのクリアーウォーター・プロダクションのロゴが掲載。内側には、サイケデリックな色彩に変換されたメンバーの演奏風景が掲載されています。

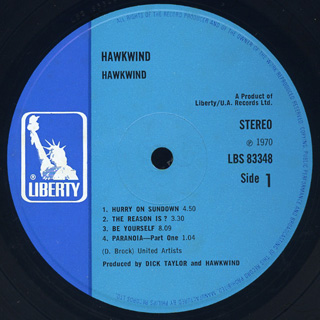

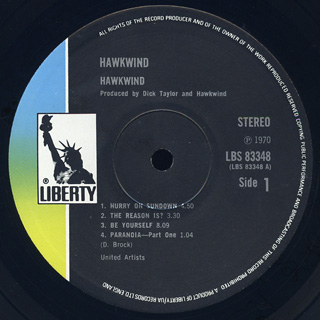

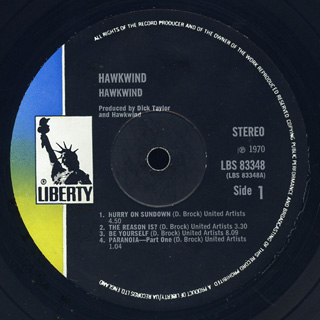

初回はリバティのブルーレーベル。マトリクスはA//1、B//1。黒レーベルはA2U、B2Uからで、以下の2タイプが存在します。

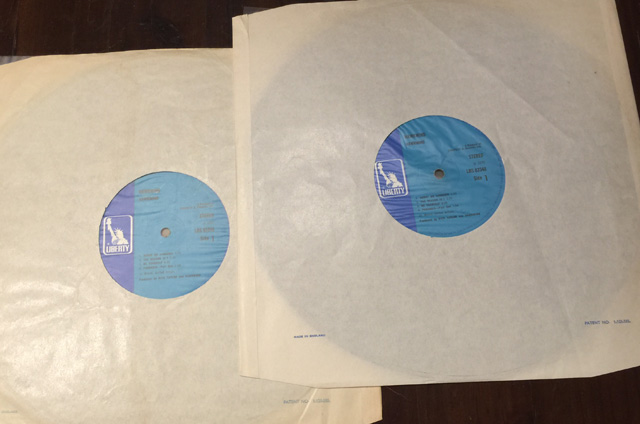

スリーブは無地でセンターホールあり、MADE IN ENGLANDとパテントナンバーは青文字。私所有のブルーレーベル2枚共、同じスリーブでした。

Side 1

|

Side 2

|

デビュー・シングルHURRY ON SUNDOWNをリリースした翌月の1970年8月、フル・アルバムがリリースされました。アルバムのクレジットには同年3〜4月にロンドンのトライデントスタジオでライブ収録されたと記載されています。裏ジャケットには各メンバーのコメントが掲載、それぞれの経歴を語りつつ未来を見据えたコメントがフレッシュです。

バンドのステートメントとして「これは始まりである。我々は人々をフリークさせる手始めとしてこのアルバムを仕上げた。アシッドに頼らず、究極のオーディオ&ビジュアル装置によって人々の心を解き放っていきたい。エレクトロニクスや照明などを複合した環境体験を用意して。」というように、バンドのミッションを明言しています。

このステートメントはその後ぶれることがなく脈々と貫かれていきます。

アルバムのオープニング1曲目にポップなHurry On Sundownを配していますが、2曲目のThe Reason Is?から一気にオドロオドロした不安感をあおるような曲調に変わります。この頃ピンク・フロイドのCymballineをカバーしてレコーディングしたトラックがこのアルバムの後のCDリリース時に収録されますが、バンドの方向性に対してピンクからの影響も相当あったようです。

ベースとパーカッション、電子音、人声が混ざったドローンのようなサウンドが続き、ギターのアルペジオが上昇し、いったん収束。ベースが不安なフレーズを刻みます。次のBe Yourselfのイントロの役割となっています。

Be Youself、ギターのコード演奏が一定のパターンとなり6拍子が繰り返され、そこにブロックの"Be Yourself - See Yourself"というボーカルがのります。その後リズムは8ビートのパッセージに変化し、ベースが牽引役となります。

ギターはバックのリズムの中でカッティングを刻み、すでにブロックのマシンガンギター聞こえます。そこにニックのサックスの即興が続き、エコーのかかった電子音も現れます。リードがサックスからヒューのエレキに変わります。

リズムに合わせて甲高いノイズが叫びのように鳴り、バックでホワイトノイズが唸ります。Paranoia - Part 1に移り、Be Yourself冒頭の6拍子フレーズが再度現れ、しばらくリピートした後テープ回転が落とされサイド1終了。

サイド2、Paranoia - Part 2、その前曲の6拍子フレーズを延々と繰り返しながら、スローダウン。Seeing It As You Really Areは最初の2分は様々なノイズや不気味な囁き、不規則なベースによるフリーパート。

徐々にリズムが復活、うめき声や叫び声を交えながらリズムがペースアップ、エレキが全体を引っ張って盛り上がっていきます。電子音は吹きすさぶ風のようにバックで鳴っています。バンドの演奏によって聴き手のフリークアウトを促しているようです。

リズムがピークを迎えた後はスローダウンし、緩急つけた後、最後のトランスに向けて疾走。ニックのサックスが即興しつつ、最後のトランスを迎え終了。

アルバム最後はシングルB面のやはりメロディアスなMirror Of Illusionでホッとさせて終わります。

サウンドは荒削りですが、のちのバンドのカラーとなる反復フレーズやシンセによるノイズなど1970年当時としては冒険的な試みが随所に伺えます。メンバーはシングルHURRY ON SUNDOWNと同じ。

ブロックは、のちに語っていますが、最も印象的な作品にこの1stアルバムを挙げています。理由は「自分のやりたいと想い描いていたサウンドを初めてレコードに吹き込んだから」ということです。

シュールなジャケ、曲タイトルからも伺えるように、のちにバンドのテーマになる宇宙やSF的なコンセプトはあまり表現されていません。

アルバムは大きなセールスに繋がらなかったのですが、実に14年後の84年に再発盤が本国で75位にランクされたこともあります。

アルバム・リリース直後、グループはワイト島フェスティバルに出かけ、フェンスの外でフリー・コンサートを開きます。フェスの入場料の高さに反発する姿勢を示したとのことです。その後有名になってもその姿勢は変えず、

低所得層のファンも大事にするためギグの入場料を低めに設定したり、フリーコンサートも頻繁に行いました。このワイト島でステイシアと初めて会い、後にロンドンで再会し彼女はダンサーとして参加することになったそうです。

さらには翌月亡くなるジミヘンが、フェンスの外でプレイしているこの妙な集団に大変興味を持ったとのこと。なお、この時はベーシストがトーマス・クランブルに替わっていました。さらにギグの最中ラントンがLSDでまともにプレイ出来ず、

ワイト島ギグ終了後バンドを抜けます。この時点からバンドのギタリストは当分ブロックだけになります。

その後もバンドは継続してギグを徹底的に続け、この1970年には100を超えるギグを行っています。

・このアルバムの国内LP盤(1972)のレビュー

・このアルバムのピクチャー盤(1984)のレビュー

・CD初回版EMI premier(1996)のレビュー

・国内CD、EMIミュージック・ジャパン版(2010)のレビュー

・国内CD、WOWOWエンタテインメント版(2015)のレビュー

・国内CD、ワーナーミュージック・ジャパン版(2016)のレビュー

・EXILESさんのレビュー

オリジナルUK盤&日本盤ディスコグラフィ 1970-1972

2026/01/07 update